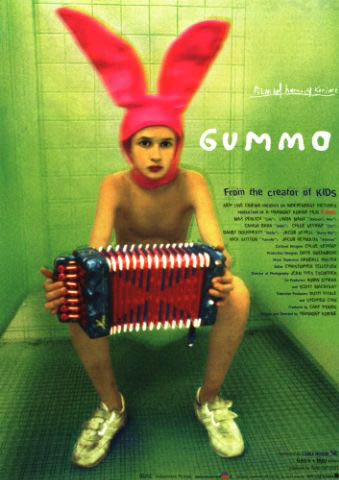

GUMMO – Harmony Korine

“Non sopporto gli intrecci, perché non mi pare la vita ne abbia. Un inizio, una parte intermedia o una fine non esistono e mi dà fastidio quando le cose sono ordinate così perfettamente”. Le parole di Korine , rilasciate in un’intervista per il grandissimo Werner Herzog, sono il manifesto ideale della sua idea di cinema.

Un cinema che si sottrae senza indugi alla sistematica della narrazione forte tipica del cinema da multisala e che lavora per sottrazione, seminando elementi che inevitabilmente rifiutano una conseguenzialità narrativa. Gummo, opera d’esordio dell’allora ventitreenne regista, è un film che abbandona nettamente qualsiasi significato convenzionale di un intreccio lineare, affidandosi ad un assortimento di frammenti di vite e situazioni.

Siamo a Xenia, una cittadina desolata dell’Ohio, che sembra non essersi mai più ripresa da un tornado che negli anni ‘70 mise in ginocchio la zona. Il film inizia con delle caotiche riprese Home video e una voce fuori campo che ci descrive gli effetti di quella tragedia: case semidistrutte, molti padri di famiglia venuti a mancare … “I morti avevano le ossa che gli uscivano dalla testa. Oliver ha trovato una gamba sul letto…”. In pochi secondi ci viene svelato l’unico vero snodo narrativo del film, il quale procederà come un collage di fotogrammi delle vite dei cittadini di questo villaggio lasciatosi scivolare nell’indifferenza e nel degrado più bieco.

Due ragazzini, Solomon e Tummle , girano le strade armati di fucili ad aria compressa, alla ricerca di gatti da uccidere e da rivendere ai ristoranti del luogo. Un altro ragazzino (Bunny Boy) bighellona a petto nudo e con in testa delle orecchie giganti da coniglio, fa pipì da un cavalcavia sulle macchine che passano e compiendo una serie di azioni del tutte prive di senso e apparentemente non funzionali alla storia. Tre sorelle gironzolano tra casa e quartiere con un’aria di noncuranza e superficialità. Il polo narrativo sembrerebbe costituirsi su questi ragazzi, ma una serie di aspettative iniziali sulle loro azioni vengono immancabilmente deluse e alla fine risulteranno solo alcuni dei volti – seppur i più visti – di questa non-storia, slegati anche tra loro stessi. In Gummo nella singola scena prevale un valore individuale in quanto fotografia, testimonianza e viene a mancare un valore di collocazione all’interno dell’ingranaggio del film stesso.

Korine ha la straordinaria capacità di trovare concordanza tra il tema trattato e questa narrazione minimizzata. Imbastire un intreccio sarebbe stato fuorviante, così come provare empatia per i protagonisti o interessarsi alle loro vite. Il disegno anti-narrativo si dimostra l’espediente migliore per mettere alla luce il disgregamento sociale di ragazzi che sniffano colla per svagarsi e che a casa devono cambiare il pannolone alla nonna novantenne in fin di vita (come il rivale nel commercio di gatti morti di Solomon e Tummle, poiché rimasto senza genitori come tanti altri ragazzi della zona). L’autore ci mette pochi minuti per creare questo “straniamento emotivo”, per cui noi spettatori siamo costretti a rinunciare a seguire i protagonisti per soffermarci inevitabilmente nell’avvertire il disagio di quell’angolo di mondo alla deriva, in cui la vita divaga senza uno scopo, così come la trama del film . Non c’è compassione per dei personaggi che, alienati e svuotati, sembrano loro stessi indifferenti alla morte, al dolore, alla misericordia e alla tenerezza. Sotto i nostri occhi scorrono, con l’algido distacco di una visione volutamente disincantata, le immagini di animali maltrattati, di una ragazza Down che viene fatta prostituire e di tutta una serie di eventi tra l’imbarazzante e lo scioccante, che inevitabilmente turbano lo spettatore.

Spesso chi si avvale di una narrazione debole lo fa invocando una maggior adesione del cinema al mondo reale, ambendo così alla rappresentazione di una condizione di vita più vicina a quella delle persone qualsiasi. Espediente che porta a celare i climax narrativi, per mescolare assieme un cumulo di momenti vuoti, privi di un’anima drammatica. E se è vero che, come dice Korine, la vita non è simile all’intreccio di un film con inizio, fine ed epilogo, è altrettanto vero che nemmeno in Gummo si può parlare propriamente di rappresentazione del reale. Gummo, difatti, pur non possedendo lo scheletro di una trama canonica, derubandoci così della tipica enfasi sulla narrazione, non è un coacervo di momenti qualsiasi e non dobbiamo cascare nell’errore di considerarli tali.

L’autore mette in fila una serie di episodi sconnessi, ma ognuno di essi è un estremo, non la media. Ogni scena contiene in sé i crismi dello shock, ed ognuno di essi è potenzialmente il massimo rappresentante di un’atmosfera volutamente descritta attraverso il suo apice di disagio. Non assistiamo ad una realistica descrizione degli abitanti di Xenia nei loro momenti qualsiasi, ma semplicemente siamo spettatori della galleria dei suoi piccoli orrori quotidiani, sparpagliati nell’indifferenza generale.

Quel che ne rimane è – paradossalmente – una descrizione iperrealistica di un aspetto comunque reale. Korine mette sapientemente in piedi una fotografia di un lato esistente (aspetti reali/assenza di un intreccio) , ma lo fa attraverso elementi impressionistici. Il risultato è che chi guarda prova una sensazione reale per un problema reale, attraverso un film che nel concreto della sua messa in scena eccede la realtà. Una sorta di “verità intima”, che il maestro Herzog definirebbe “verità estatica”. Poiché delle immagini prettamente reali lo spettatore moderno sarebbe tendenzialmente assuefatto e quindi indifferente, questa verità può essere – a suo avviso – percepita solo attraverso “invenzione, immaginazione e stilizzazione”. Ecco il perché di un ragazzino con delle orecchie da coniglio e a petto nudo che gironzola senza scopo per la cittadina. Un perché che non va cercato nella trama, bensì nella nostra predisposizione a cogliere la verità più profonda attraverso immagini per l’appunto stranianti.

Non credo che abbia senso per chi scrive dirvi se Gummo sia un film bello o brutto. Non ne sarei davvero in grado. Chi è amante del bizzarro lo troverà originale, chi è ancorato a un’idea di cinema più narrativa lo troverà insensato e c’è certamente chi lo troverà sgradevole per l’utilizzo che si fa degli animali e per la presenza di attori Down. Ma quando mi trovo di fronte un opera così controversa la domanda che mi pongo è questa: “C’era un modo migliore per rendere al meglio quello che era lo scopo/idea dell’autore?” . Probabilmente no e ritengo che quando siamo di fronte ad una totale sinergia ed una perfetta coerenza tra messaggio, atmosfera e stile del film, l’autore ha in ogni caso fatto un lavoro eccezionale. Ma poi mi quando mi trovo di fronte la seconda e molto più banale domanda: “Lo rivedrei?” ecco come la mia risposta diviene un no secco. La personalissima sensazione, man mano che la pellicola scorre sotto i miei occhi, è quella di apprezzare “concettualmente” l’opera, mentre allo stesso tempo avverto allo stomaco una lieve fastidiosa pressione nel vedere qualcosa di “sbagliato” che mi turba.

Verità intima o “Realismo poetico” che sia (laddove per poetico intendiamo appunto quella interiorizzazione/espressione personale della realtà ), chiudo citando le parole di chi, più di 50 anni fa, utilizzava l’espediente del turbamento e della rottura delle forme classiche di rappresentazione (in quel caso si trattava di teatro) per raggiungere la sensibilità più profonda dello spettatore:

«(…) è il rigore, è la vita che supera ogni limite e si mette alla prova nella tortura e nel calpestamento di tutte le cose, è questo sentimento puro e implacabile che io chiamo crudeltà». (A. Artaud, “Il teatro e il suo doppio” 1958)

STRANGE DARLING – J.T. Mollner

STRANGE DARLING – J.T. Mollner SEPTEMBER 5: LA DIRETTA CHE CAMBIO’ LA STORIA – Tim Fehlbaum

SEPTEMBER 5: LA DIRETTA CHE CAMBIO’ LA STORIA – Tim Fehlbaum DIVA FUTURA – Giulia Steigerwalt

DIVA FUTURA – Giulia Steigerwalt COMPANION – Drew Hancock

COMPANION – Drew Hancock BABYGIRL – Halina Reijn

BABYGIRL – Halina Reijn THE BRUTALIST – Brady Corbet

THE BRUTALIST – Brady Corbet M – IL FIGLIO DEL SECOLO – Joe Wright

M – IL FIGLIO DEL SECOLO – Joe Wright NOSFERATU – Robert Eggers

NOSFERATU – Robert Eggers GIURATO N°2 – Clint Eastwood

GIURATO N°2 – Clint Eastwood STRANGER EYES (SGUARDI NASCOSTI) – Yeo Siew Hua

STRANGER EYES (SGUARDI NASCOSTI) – Yeo Siew Hua