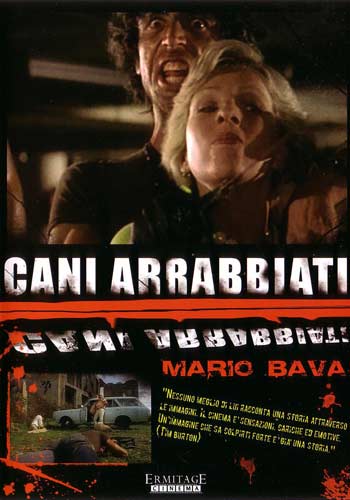

CANI ARRABBIATI – Mario Bava

La storia dietro a Cani Arrabbiati, penultimo lavoro del Maestro dell’horror Mario Bava (La Maschera Del Demonio, Reazione A Catena), è di quelle da cinema d’altri tempi. Girato nel 1974, ma rimasto inedito per oltre vent’anni causa fallimento della casa di produzione di Roberto Loyola, il film ha finalmente visto la luce nel 1995 grazie all’iniziativa personale dell’attrice protagonista Lea Krueger (Sei Donne Per L’Assassino).

Lei è Maria e in Cani Arrabbiati (conosciuto anche come Kidnapped o Semaforo Rosso) diventa il prezioso ostaggio di tre efferati rapinatori freschi di un ricco saccheggio ai danni di un portavalori. Sulla strada, la gang sequestra un’automobile nella quale viaggia un uomo con un bambino addormentato. L’uomo chiede pietà, dice che deve portare suo figlio in ospedale perché molto malato, ma la fuga dei tre malviventi non ha spazio e tempo per la compassione. Così gli ostaggi diventano tre e il viaggio una lunga, lunghissima strada verso l’inferno.

I tempi in cui Bava gira Cani Arrabbiati sono quelli dell’esplosione del filone “poliziottesco”, figlio naturale di anni criminali, di piombo e di dense pagine di cronaca nera. Ma se l’estetica ricorda quello del poliziesco all’italiana, e anche lo spunto iniziale sembra strizzare l’occhio a Lenzi, Castellari e soci, ben presto il film di Bava prende una piega personalissima e molto differente sia da quel genere che dal tipo di horror a cui l’autore ligure ci aveva abituato: quella del severissimo thriller on the road, con elementi di pura avanguardia stilistica che ad uno sguardo odierno sembrano avere definito in maniera indelebile i canoni del pulp moderno.

Le personalità dei banditi, di cui noi apprendiamo solo i nomignoli (Dottore, Trentadue, Bisturi), sono embrioni dei dogs di Quentin Tarantino, personaggi tremendamente realistici, profondi e cattivi. Bava ne dosa le gesta, senza affogare forzatamente nel sangue un film che, effettivamente, non ne ha necessità affinché funzioni. Non c’è bisogno di orpelli o di trovate scenografiche particolari, anzi un fattore decisivo è proprio la cornice scarna e minimale delle tesissime dinamiche tra i passeggeri, ovvero l’opprimente guscio metallico di una Opel Rekord Cavaran. Il risultato è pura claustrofobia, nel sudaticcio terrore dell’agosto romano. Il cantante Don Backy, che nel film interpreta l’isterico Bisturi, ricorda in un’intervista dell’epoca l’altissimo livello di stress che accompagnò le calde e “stipatissime” riprese.

Chilometro dopo chilometro, la disperazione degli ostaggi e quella dei fuggitivi si avvicinano, si sfiorano, forse addirittura si comprendono a vicenda. L’autostrada accompagna in silenzio, gli incontri nel tragitto sono vividamente umani, le risoluzioni brutali. Ma tutto, dalla violenza esplicita ai sottili ed acuti momenti dialettici tra rapinatori e vittime, sembra appartenere alla mente di un autore in perdurante stato di grazia.

Cani Arrabbiati è anche noto fra gli amanti dei twist per il suo finale da bocca aperta: lo è a ragione, non tanto per la svolta narrativa in sé, ma per le implicazioni morali che dischiude. E’ un gioiello da recuperare, amare, riconoscerne l’influenza, tenersi stretto insieme a molte altre opere del decennio ‘70, il vero momento del cinemiracolo italiano. E diventa ancora più dolente il rammarico per quei vent’anni di oblio.

1485 KHZ – Michele Pastrello

1485 KHZ – Michele Pastrello OPUS VENERA LA TUA STELLA – Mark Anthony Green

OPUS VENERA LA TUA STELLA – Mark Anthony Green LA CITTA’ PROIBITA – Gabriele Mainetti

LA CITTA’ PROIBITA – Gabriele Mainetti STRANGE DARLING – J.T. Mollner

STRANGE DARLING – J.T. Mollner SEPTEMBER 5: LA DIRETTA CHE CAMBIO’ LA STORIA – Tim Fehlbaum

SEPTEMBER 5: LA DIRETTA CHE CAMBIO’ LA STORIA – Tim Fehlbaum DIVA FUTURA – Giulia Steigerwalt

DIVA FUTURA – Giulia Steigerwalt COMPANION – Drew Hancock

COMPANION – Drew Hancock BABYGIRL – Halina Reijn

BABYGIRL – Halina Reijn THE BRUTALIST – Brady Corbet

THE BRUTALIST – Brady Corbet M – IL FIGLIO DEL SECOLO – Joe Wright

M – IL FIGLIO DEL SECOLO – Joe Wright